運用者の視点

世界の株式市場における高配当株への投資

2025年9月9日作成

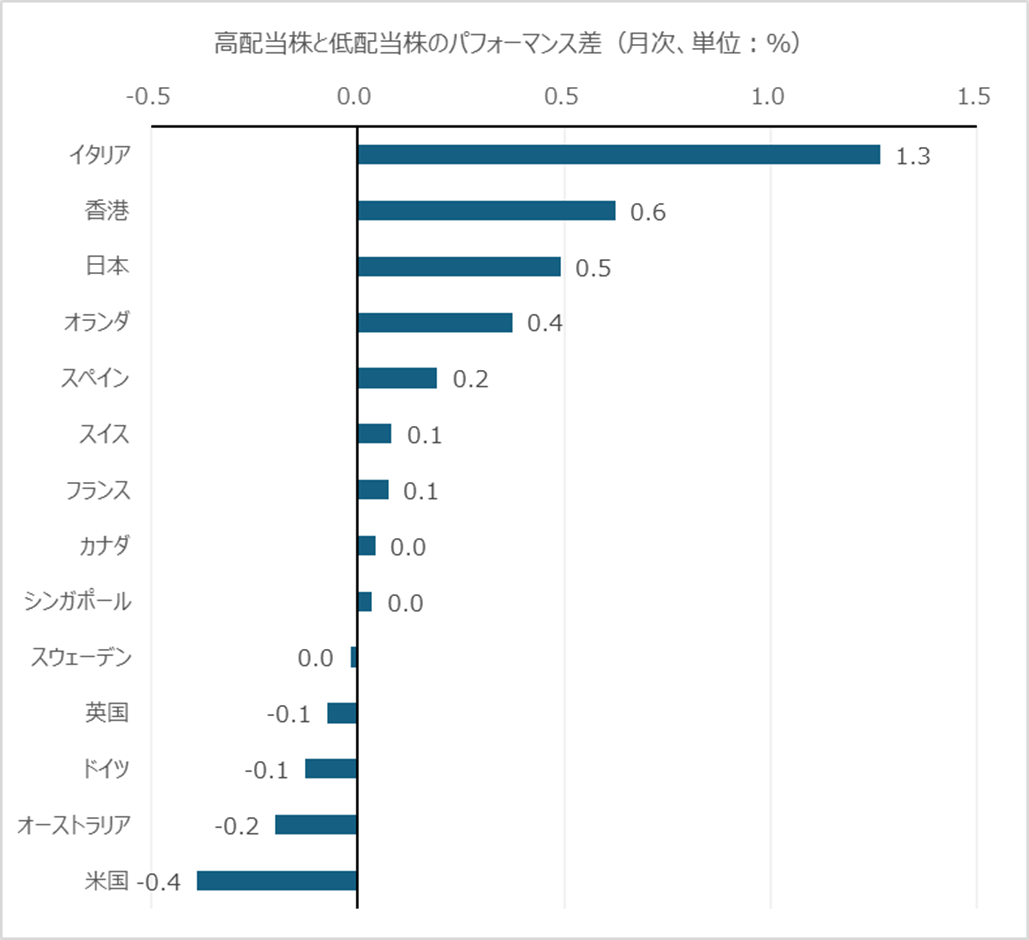

日本の株式市場において高配当株が中長期的に高いパフォーマンスを獲得してきたことは前回までにお伝えした通りですが、世界の株式市場においてはどうでしょうか。今回は、先進国の株式市場を対象に高配当株のパフォーマンスについて分析したいと思います。

まずは、先進国の株式市場における高配当株のパフォーマンスについて確認してみましょう。

(計測方法)

MSCIスタンダード指数の採用銘柄を対象として、毎月、過去1年間の実績配当利回りが高い上位1/3の銘柄群と実績配当利回りが低い下位1/3銘柄群の平均リターンの差を計測。

2015年8月から2025年7月の過去10年間において、毎月の高配当銘柄群の平均リターンと低配当銘柄群(無配銘柄を含む)の平均リターンの差を平均し、各国の高配当株のパフォーマンスを計測。

※MSCIスタンダード指数採用国のうち、分析期間の平均銘柄数が20以上の国が対象

※各国の分析において、無配銘柄の影響により銘柄を3分位できない期間は除外

まず日本に着目すると、足元の過去10年間では高配当株は低配当株のパフォーマンスを上回ってきたことが確認できます。リターン差の平均は月次で0.5%程度、年間では6.0%程度と先進国の中でも相対的に高配当株への投資が高いパフォーマンスをあげてきたことが確認できます。

一方で、足元で先進国株式市場の7割程度のウェイトを占める米国に着目すると、過去10年間では高配当株が低配当株のパフォーマンスを下回ってきたことが確認できます。リターン差の平均は-0.4%程度、年間では-4.8%程度で、米国は足元の10年間において高配当株のパフォーマンスが振るわなかった株式市場の一つでした。

これらの結果はあくまで過去10年間のパフォーマンスを示したものであり、将来もこの傾向が続くことを示唆する訳ではありません。一方で、各国の株式市場における高配当株と低配当株のパフォーマンス格差の背景について考察することで、今後の高配当株投資に活かせるヒントが得られると考えています。ここでは、いくつかの代表的な仮説についてご紹介したいと思います。

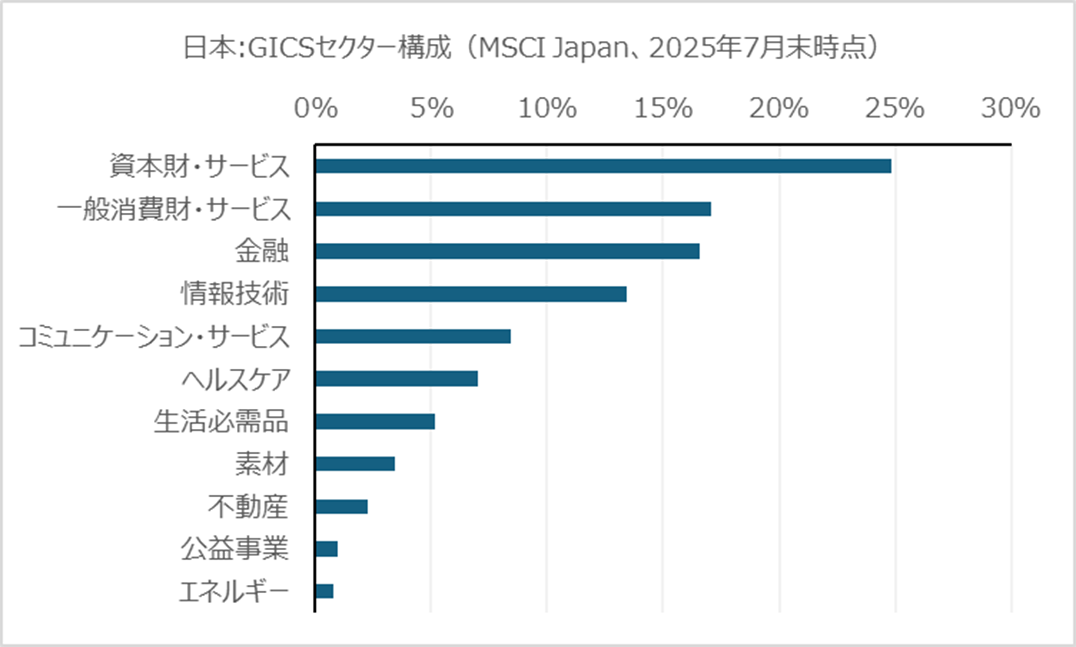

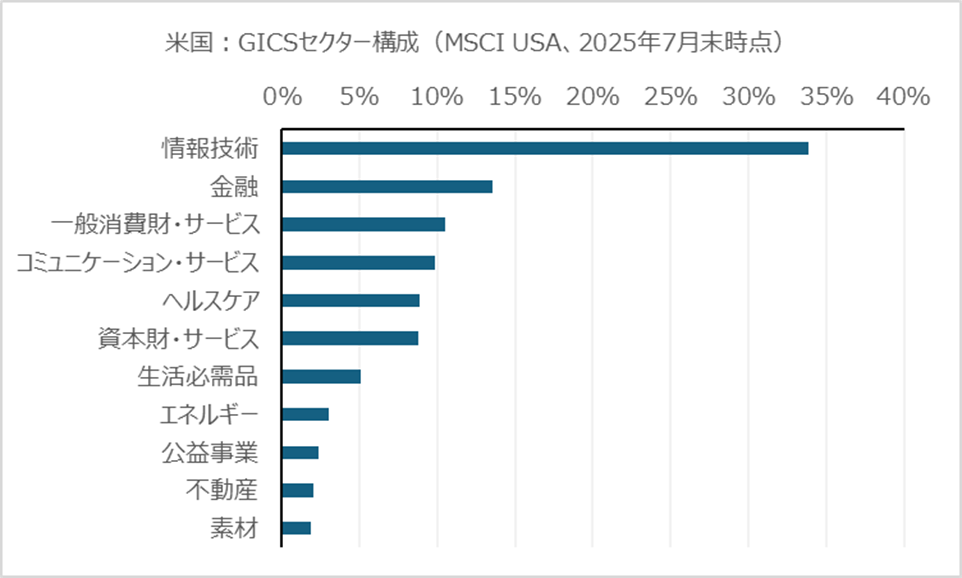

まず多く指摘されるのが各国の産業構造の違いです。配当は企業が稼いだ利益の一部を投資家に還元する方法の一つですが、企業には稼いだ利益を投資家に還元する以外にも、内部留保して将来の投資に回す等の選択肢があります。企業にとって将来の企業価値向上につながる投資機会が豊富にある場合、企業は配当や自社株買いを通じて利益を株主に還元するよりも、設備投資や研究開発等の投資に利益を回すことを優先します。足元でIT産業を中心に経済が大きく成長してきた米国においては、株主還元を優先する成熟した企業よりも、産業構造の変化から高い成長を享受できる企業が投資家にとってより魅力であったと考えることができます。

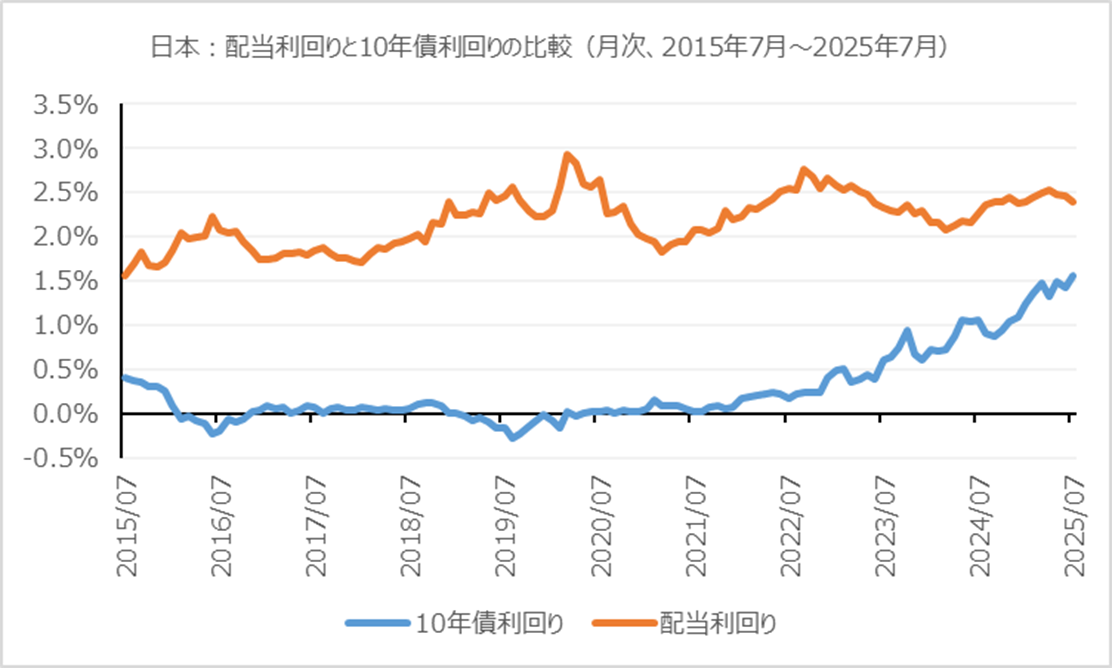

また別の視点として、金利との関係も多く指摘されます。投資家は配当による定期的なインカムを期待して高配当株へ投資することが多いですが、定期的なインカムは債券に代表される別の資産クラスへの投資からも得ることができます。インカムを求める投資家は相対的にリスクが低い債券から得られる利回りが十分に高い場合、あえて高いリスクを取って株式に投資をするモチベーションは小さくなります。日本と米国における株式の実績配当利回り※1と10年債利回りの水準を比較すると、金利がより低い日本において高配当株へのニーズが強かった可能性があると考えることができます。

※1 MSCIスタンダード指数構成銘柄の実績配当利回りの平均値

その他にも各国の規制や税制の違い、経営のガバナンスの観点等、企業の株主還元と株価パフォーマンスの関係に影響を与える要因については様々な議論が存在しています。各国の経済環境や市場環境、経済構造は時間と共に変化しますので、これらの変化を踏まえながら高配当株への投資を上手く活用していくことが重要であると考えています。

<指数の著作権等について>

「MSCIスタンダード指数」はMSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(2025年9月9日作成)